“Dalla paura all’odio” ne parliamo con la saggista e analista Germana Tappero Merlo

Il rapporto sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell’UE del 2021, recentemente pubblicato dal Parlamento Europeo ha attestato come in Europa siano stati registrati un totale di 57 tentativi di attacco terroristico, (tra quelli effettuati, falliti e sventati). In lieve flessione rispetto ai 55 tentativi del 2019. Dieci di questi attacchi sono stati attribuiti al terrorismo di matrice jihadista in Austria, Francia e Germania. Ben 14 attacchi di matrice etno-nazionalista o separatista sono stati invece registrati tra Francia e Spagna, mentre in Italia si annoverano principalmente attacchi da parte di organizzazioni o individui di estrema sinistra e anarchici. Gli attentati hanno avuto come principale obiettivo proprietà pubbliche e private quali istituzioni finanziarie o edifici governativi.

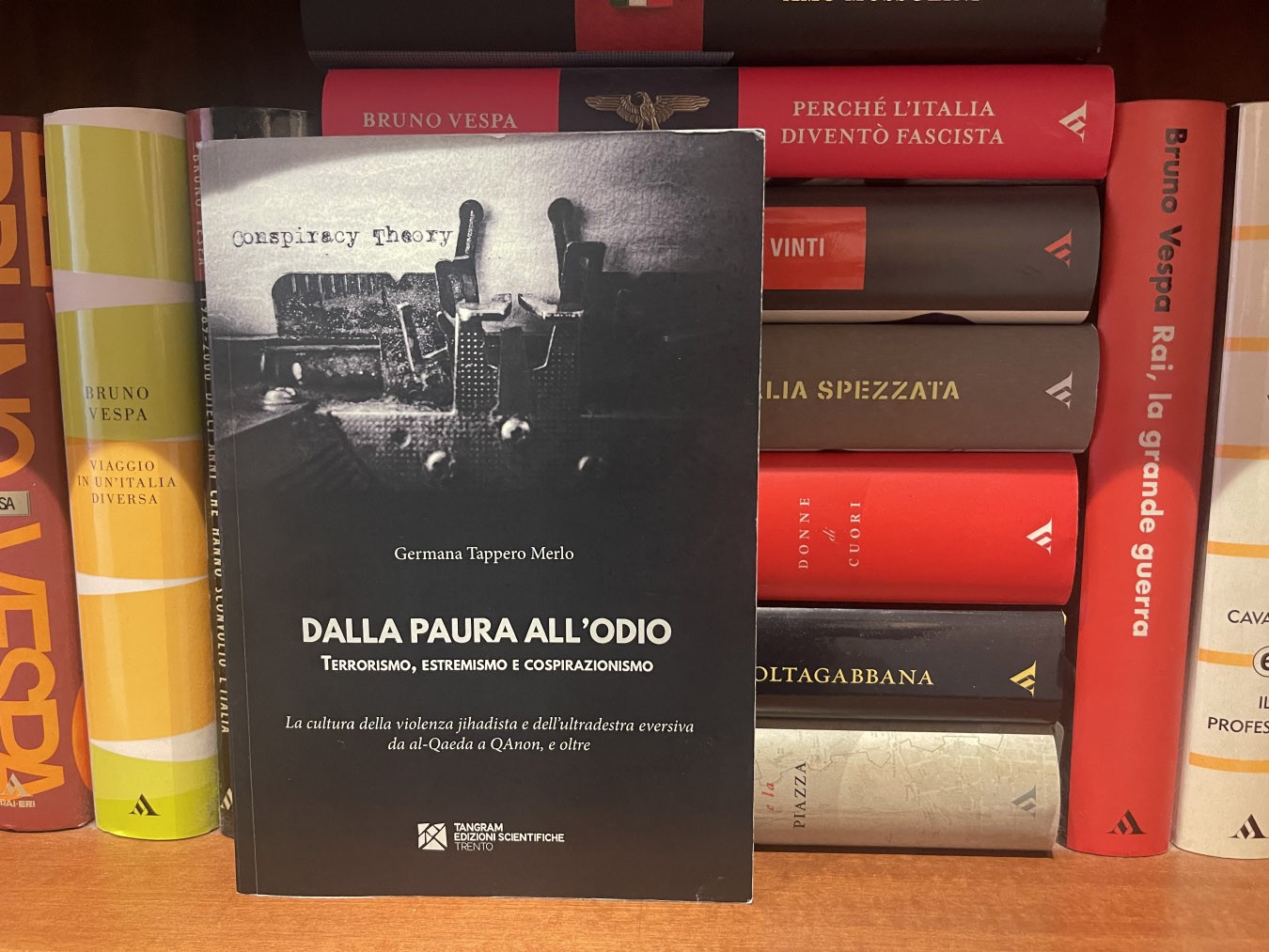

In questo contesto diventa centrale l’analisi e lo studio delle dinamiche, delle dottrine e dei soggetti-tipo che danno luogo a tali episodi di intolleranza e terrorismo, e dell’ulteriore fenomeno, sorto solo negli ultimi anni in modo esplosivo, delle narrazioni cospirazioniste alimentate e amplificate dal web. Ed è proprio in questa direzione che si muove l’ultimo saggio scritto della Dottoressa Germana Tappero Merlo “Dalla paura all’odio. Terrorismo, estremismo e cospirazionismo“, edito da Tangram Edizioni Scientifiche. Si tratta di un lavoro scientifico che analizza in modo puntuale come in questi ultimi anni al crescere della percezione di un pericolo si sia generata paura e reazioni che sono arrivate fino a causare lo scoppio di vere e proprie guerre. Ne parliamo direttamente con l’autrice del saggio.

– Come nasce il libro “Dalla Paura all’Odio”?

– L’intenzione di scrivere un libro deriva da un’idea che mi è parsa originale e meritevole di approfondimento, quella di confrontare il jihadismo con la nuova forma di eversione di estrema destra nella nostra società, sganciata dai partiti e dalle ideologie tradizionali. Vedevo come ogni volta che si verifica un attentato o un’azione violenta in quella parte di mondo in cui operano i jihadisti, c’è una reazione in questa, ma le due cose non vengono quasi mai collegate, anche se persino la loro terminologia è molto simile. Volevo quindi saperne di più e comprendere meglio la cultura della violenza che esiste oggi. L’astio e il livore che corrono in rete si stanno coagulando in una sorta di movimento nazional-popolare: tutti i temi, dal virus alla guerra in Ucraina, sembrano passare attraverso una griglia di tipo cospirazionista. L’intervista fatta a Donatella Di Cesare è illuminante sotto questo aspetto, l’ho più volte citata. Certo, non sono io la prima a parlare dell’argomento, ma c’è tutta una serie di campanelli d’allarme che a mio avviso non devono essere sottovalutati. La mia analisi ha avuto un riscontro positivo da un sostituto procutarore della DIA, il quale ha detto che anche la sua sezione ha percepito l’emergere di questi fenomeni.

– Il COPASIR Le ha chiesto un’audizione? Mi sembra si siano interessati al fenomeno, anche se con dichiarazioni fatte in modo disorganizzato.

– No, non sono stata chiamata. Vede, il problema di questo Paese è che si agisce sempre quando siamo già in emergenza. E invece certe problematiche andrebbero affrontate con un lavoro progettuale e culturale a lungo termine. Ma in Italia nessuno ragiona sul lungo periodo, anzi nel mondo non lo fa nessuno, tranne forse Russia e Cina. Peggio ancora è quando in Italia non si agisce affatto perché si sottovalutano i fenomeni… e li si sottolvaluta perché non li si è voluti studiare, dunque non se ne ha alcuna conoscenza, e poi ci esplodono in mano. Nemmeno l’assalto a Capitol Hill era qualcosa di imprevedibile, gli elementi c’erano già tutti, così come per l’assalto alla CGIL del 9 ottobre 2021. Ma se ad alto livello non si coinvolgono coloro che studiano questi fenomeni, la politica inevitabilmente finirà per arrancare e arrivare sempre tardi. Come dicevo, il problema non è solo italiano: ci sono Paesi dove la sensibilità è più alta, come la Germania e oggi anche il Nord Europa, in cui questi problemi sono ormai in casa: pensiamo alla Svezia, con gli scontri fra immigrati (soprattutto nordafricani) e cittadini svedesi. Non è colpa della xenofobia, ma si tratta della totale intolleranza verso tutto ciò che non si conosce, è la paura “dell’altro” che ti porta via il lavoro e la vita di prima. C’è poi l’elemento della conquista culturale e religiosa, derivante anche dall’aumento demografico degli immigrati, fenomeno che non viene assolutamente considerato nelle analisi abituali. E infatti se ne sente parlare poco in televisione, con l’eccezione del generale Fabio Mini, uno dei pochi ad aver trattato l’argomento già anni fa. Pensiamo alla Nigeria, il cui sviluppo demografico sta letteramente esplodendo e ora dobbiamo trovare soluzioni a problemi come la mafia nigeriana qui da noi e lo sfruttamento delle loro risorse, oltre a ciò che fanno in Africa i movimenti jihadisti. Il discorso “aiutamoli a casa loro” è corretto nel senso che certi Paesi africani avrebbero al loro interno i mezzi per crescere e affrancarsi: e allora chiediamoci se i politici fanno volutamente finta di nulla oppure vogliono strumentalizzare questi problemi a fini elettorali.

– Quanto influisce Internet su tutti questi discorsi?

– Tantissimo. Noi crediamo che i social siano solo un gioco per ragazzini che si scambiano foto, ma non è affatto così. I social hanno portato all’approccio culturale “mordi e fuggi”: con l’enorme massa di informazioni disponibili si è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. In questo modo si è creata una generazione di giovani superficiali e impazienti, che non vogliono approfondire perché perennemente alla ricerca di qualcos’altro. E non è certo colpa loro: chi gestisce il web conosce benissimo questo approccio e cerca di usarlo a suo vantaggio. Al caso specifico dei giovani si è agganciata la generazione dai 40 ai 55 anni, che vede la rete come una possibilità di mostrare le proprie idee convinta che che siano vere ed assolute, che sa senza conoscere e che ha la presunzione che solo la sua interpretazione degli eventi sia corretta. Per non venir tagliata fuori, la politica è costretta a fare riferimento a ciò che spopola su web. La cultura profonda del pensiero politico passa attraverso lo studio dei classici, e invece sul web tutto fa pensiero, dall’affermazione del virologo televisivo alla battuta di un cittadino qualsiasi. Da un lato abbiamo i padroni del web che consentono e sfruttano questo fenomeno, dall’altro la superficialità con cui gli utenti si approcciano ai vari temi impedisce che i problemi veri vengono affrontati. Siamo passati al galoppo dal Covid alla crisi ucraina e poi alla siccità senza fermarci un momento a riflettere, ad andare a fondo dei problemi. Per la guerra in Ucraina notiamo che ciò che viene buttato dentro il web viene poi ripreso e gestito senza conoscere la storia, senza sapere nulla dei rapporti secolari fra Kiev e Mosca e delle cause che hanno portato alla situazione attuale. Non è più tollerabile che gli “esperti” mediatici dicano frasi come Non sappiamo cosa passa nella testa di Putin: beh, se non lo sapete allora smettete di scrivere! In realtà costoro non hanno voglia di studiare e di approfondire la vicenda. Contestare questo atteggiamento non significa condividere l’azione militare russa – dovrebbe essere superfluo precisarlo – ma non sopportiamo più la lettura superficiale secondo cui il presidente russo si è alzato una mattina e ha deciso di invadere l’Ucraina. Ci sono dei motivi, delle ragioni, una visione del mondo diversa: bisogna studiare e ragionare su questo con spirito critico e politico. In guerra vi è sicuramente anche lo scontro di propagande, ma il medesimo atteggiamento acritico lo vediamo pure in altri ambiti, dove tanti si costruiscono la propria verità e poi si convincono che sia l’unica lettura giusta. È un problema di cultura.

– Questo problema di cultura riguarda solo i fruitori del web o anche il mondo dell’informazione?

– L’informazione cerca sempre di rincorrere il web, anzi sono gli stessi giornalisti a nutrirsi di web. Quante volte capita che un giornalista prenda un dato sbagliato da Wikipedia senza verificarlo! Poi quello stesso errore viene copiato e diffuso da altri senza che nessuno si preoccupi di correggerlo. Non si può accettare passivamente tutto quello che si legge in giro.

– Si tende a parlare di “cospirazionismo”, ma un rapporto dice che il 38% delle persone non si informa più perché non si fida delle fonti. Poiché non tutta l’informazione è buona informazione, non si rischia di etichettare come “complottismo” quelli che in realtà sono soltanto i dubbi dei cittadini? Quando la notizia dei danni del vaccino Astrazeneca iniziò a circolare, i giornalisti di alcune testate autorevoli attaccarono i colleghi che parlavano degli effetti avversi bollandoli come “no-vax”. Ma è risultato che il farmaco presentava effettivamente dei problemi. E allora non viene così alimentata la mancanza di spirito di critico da parte degli stessi giornalisti, che prendono come dogmi i comunicati ufficiali e delle veline governative e bollano come complottista chi osa metterli in discussione?

– Putroppo è così. La realtà è qualcosa di estremamente sfaccettato, perché è formata da tante voci. Una volta le fonti di informazioni erano limitate (a Torino per esempio leggevamo quasi solo La Stampa), oggi invece l’offerta è pressocché illimitata, al punto da far naufragare chi si addentra negli argomenti. Ma forse c’è chi vuole far sì che tutto sia riconducibile a una sorta di complotto. Troppi non vogliono capire che le cose sono molto più complesse di una singola spiegazione semplice. Ad esempio, circola l’idea che chi combatte in Ucraina lo farebbe solo per smaltire i vecchi arsenali: questo è un elemento importante, certo, ma bisogna considerarne molti altri per provare a spiegare quanto sta accadendo. E chi ormai non si fida più del mondo dell’informazione, perché crede che dietro ci siano sempre degli interessi che vengono taciuti, poi non va più a votare: è lo scollamento definitivo dei cittadini dalla politica e le ultime elezioni amministrative sono un forte campanello d’allarme. Vediamo cosa succederà a settembre…

– I sondaggi riportano un possibile astenismo al 42,9%.

Mi sembra un dato persino ottimistico. A ragione o a torto, la gente non si fida più. Molti sono convinti che sia deciso tutto da una élite: per qualcuno è la lobby delle armi, per altri è Big Pharma o altri gruppi di potere ai quali i nostri politici si sono venduti. Procediamo verso quella diffidenza generalizzata che è alla base dei movimenti americani sullo stile di QAnon.

– Come sono nati questi movimenti negli Stati Uniti?

– Sono nati dall’esclusione subita da una larga fascia di popolazione, quella che infine è diventata sostenitrice di Trump e del trumpismo. Con la globalizzazione, un fenomeno che ha creato grandi opportunità in vaste aree del mondo, si sono avute anche grosse contraddizioni, che negli USA si sono dolorosamente sentite. Si è allaragata la forbice fra i ricchi e i meno ricchi, fino alla scomparsa del ceto medio, che in particolare dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 non è più stato considerato, mentre è stata ascoltata di più la voce di alcune minoranze etniche. Il malcontento di questa parte di America è reale e concreto: oggi si sente rappresentata da Trump dei nuovi soggetti “trumpisti”, e se nel 2024 Donald non potrà candidarsi, questi elettori spingeranno per avere un presidente come lui.

– Quando scatta il fenomeno della violenza?

– Quando vedi che la globalizzazione (che nel bene o nel male è ormai quasi un’ideologia) ti ha tolto i vantaggi e che questi vengono dati ad altri, quando vedi che l’impoverimento è ormai un dato di fatto, ti senti defraudato a favore di gente che percepisci come nemica. La frustrazione prevale e si finisce per considerarsi difensori del proprio modo di vita, delle proprie origini (in America è il cosiddetto “nativismo”) anche abbracciando le armi. Si verifica una radicalizzazione nella globalizzazione quando si è disposti a morire per quei valori. Il cittadino occidentale che si vede tolti la casa e il lavoro diviene disposto a difendere a testa bassa i propri valori fino alla morte. In Italia siamo ancora abbastanza quieti, ma nella vicina Francia già assistiamo a questo fenomeno.

– Forse in Italia sono i forconi ad essersi avvicinati a questo concetto.

– Forse sì, perché uno strumento come il forcone è un simbolo che trasmette l’idea di una violenza usata per difendere i propri diritti fino in fondo. Ricordiamocelo: la globalizzazione, che ci è sempre stata presentata come una panacea di tutti i mali del mondo, e molti di noi la considerano tale, ha pure creato grandi squilibri, e oggi vediamo i forti contrasti sociali che ne derivano.

– Nel libro manca però l’analisi dell’estremismo di sinistra. Che differenza c’è fra i fenomeni di destra e gli anni di piombo con le Brigate Rosse?

– Negli anni di piombo c’era ideologia pura, anche se non mancava qualche progetto di “manine esterne” che volevano creare squilibri all’interno dell’Italia. Oggi invece il riferimento non è più a un’ideologia tradizionale. Come facciamo a chiamarli “neofascisti” o “neonazisti” se a volte nemmeno hanno idea di cosa furono davvero Hitler o il fascismo? Magari in Italia o in Germania ciò ha un qualche senso, perché effettivamente vi furono regimi di quel tipo, ma in Nord Europa no: quelli che là definiamo di “estrema destra” sono solo coloro che attaccano un certo tipo di problematiche sociali senza avere un’ideologia coerente. E non hanno nemmeno dei capi banda o delle figure carismatiche: io la chiamo la “resistenza senza leader”. Le BR invece avevano dei capi storici e dei pensatori, i quali peraltro non si immischiavano negli attentati. Quelli di oggi non possiamo etichettarli perché sono tanti e variegati, andando dagli anti-semiti ai filo-israeliani: li accomuna solo una cultura della violenza ad ampio spettro, che non ha una visione chiara e organica del mondo come invece l’aveva l’eversione di sinistra negli anni ’70. Alla fine del percorso di sviluppo di questo fenomeno probabilmente scaturirà un’espressione che confluirà nei partiti politici tradizionali. Si creerà una vera e propria cultura che non necessariamente sarà “nazista” nei simboli o nell’orientamento storico, anche se magari lo ricorderà in certi aspetti.

– Quanto è servito il caso di Utoya come elemento culturale per compattare quel mondo?

– È servito molto, perché ha mostrato che anche il singolo soggetto può fare grossi danni e senza nessun motivo apparente. Breivik è l’esempio da seguire perché dimostra che si può essere martiri senza farsi ammazzare e oggi è il riferimento culturale che sprona i giovani a imitarlo. Passa tutto attraverso il web e infatti il metodo di contrasto della nostra intelligence consiste nel controllare e monitorare la rete. Abbiamo una legislazione che ci permette di farlo, mentre altri Paesi no, e poi sono rimasti scoperti contro lo jihadismo – pensiamo a Belgio e Francia.

– A proposito, l’attenzione mediatica sulla guerra in Ucraina rischia di far passare in secondo piano la riorganizzazione delle cellule jihadiste?

– Certo, c’è questo rischio. Adesso tutti pensano che il problema vero sia la contrapposizione tra Occidente e Russia (e Cina) e dimenticano che esiste un mondo pericoloso che va avanti e che prospera, quello jihadista, con i suoi padrini e la sua struttura che poggia su cellule “dormienti”, parola fuorviante perché queste cellule sono molto attive. Abbiamo così dei seri problemi in Mali, in Somalia o in Etiopia, problemi che non rimangono mai circostritti a quelle regioni, ma si propagano in tutto il continente africano fino all’Europa. Pensiamo ai giovani che non trovano lavoro e che vedono nella radicalizzazione una possibilità per realizzarsi: mentre siamo distratti da altri problemi, questo fenomeno dilaga anche grazie a un progetto che viene alimentato da due organizzazioni, al-Qaeda e lo Stato Islamico. Nonostante si cerchi di azzerarne i vertici, riprendono sempre vigore. Di recente hanno preso nuova linfa dalla vittoria talebana in Afghanistan. Eliminare i loro leader non basta: bisogna intervenire sulle fondamenta di quel progetto nocivo, altrimenti emergeranno sempre nuovi capi per portarlo avanti.

Nato a Torino il 9 ottobre 1977. Giornalista dal 1998. E’ direttore responsabile della rivista online di geopolitica Strumentipolitici.it. Lavora presso il Consiglio regionale del Piemonte. Ha iniziato la sua attività professionale come collaboratore presso il settimanale locale il Canavese. E’ stato direttore responsabile della rivista “Casa e Dintorni”, responsabile degli Uffici Stampa della Federazione Medici Pediatri del Piemonte, dell’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte. Ha lavorato come corrispondente e opinionista per La Voce della Russia, Sputnik Italia e Inforos.