Guerra (mondiale) o pace. Parte I: il rischio sistemico

La crisi del sistema internazionale post Guerra Fredda

La storiografia occidentale è generalmente unanime nel riconoscere che i due conflitti sistemici del Novecento (1914-1918; 1939-1945) furono il risultato dell’implodere delle regole su cui si basava la coesistenza degli Stati. Così, secondo tale schema interpretativo, il Primo conflitto mondiale sarebbe scaturito dal collasso del sistema del Congresso di Berlino del 1878 e dalla rivalità navale e commerciale tra due potenze europee: l’Impero britannico e il Secondo Reich tedesco.

Dal canto suo, il Secondo conflitto mondiale, nato come scontro europeo nel 1939 e divenuto globale nel 1941 (aggressione tedesca all’Unione Sovietica in giugno e attacco giapponese agli Stati Uniti nel Pacifico in dicembre), sarebbe stato il frutto del venire meno del sistema di Versailles e della Società delle Nazioni. Se si volesse applicare tale metodologia interpretativa anche alla condizione di crisi mondiale odierna il momentum di inizio dell’entropia internazionale potrebbe essere identificato nel quinquennio 1999-2003. È in questo lasso di tempo che la coesione tra le potenze vincitrici dell’ultimo conflitto mondiale sarebbe venuta meno, facendo emergere le divergenze all’interno dell’organismo preposto al mantenimento della pace mondiale ovvero il Consiglio di Sicurezza (CdS) delle Nazioni Unite, riproponendo uno scenario già visto nel corso degli anni Trenta del secolo scorso per la SdN, quando il Regno d’Italia, membro permanente (insieme a Regno Unito, Giappone e Francia) occupò (1936) l’Etiopia, determinando l’imposizione di sanzioni al regime fascista.

Nel 1931 il Giappone aveva inoltre già condotto un’azione unilaterale invadendo la regione cinese della Manciuria. Il rapporto della Commissione Lytton della SdN, che definiva il Giappone Paese aggressore, venne reso pubblico il 2 ottobre 1932, causando la reazione piccata di Tokio, che uscì dalla Lega delle Nazioni il 27 marzo 1933. Gli eventi successivi al ’36 – legati al revisionismo della Germania nazionalsocialista – furono un crescendo di crisi europee (Renania, Anschluss, Sudetenland, invasione della [restante] Cecoslovacchia, della Libera Città di Danzica [amministrata dalla SdN attraverso un Alto Commissario] e della Polonia) che determinò, obtorto collo, un nuovo grande conflitto tra le potenze del Vecchio Continente. Tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo secolo lo schema pare, grosso modo, essere identico. Nel 1999 due eventi, nello specifico, avrebbero determinato l’inizio dell’involuzione del sistema internazionale.

Il 24 aprile, al Summit NATO di Washington, i Paesi dell’Alleanza Atlantica, adottarono un nuovo strategic concept che mutava la natura del Trattato Nord Atlantico, prevedendo il superamento della rigida natura prettamente difensiva del suo casus fœderis. Veniva infatti introdotto il principio di crisis management, secondo cui, caso per caso e in conformità all’art. 7, da quel momento era previsto il contributo effettivo alla prevenzione di conflitti e l’intervento attivo nella gestione di crisi internazionali, cosiddette operazioni di crisis response, attraverso la formula (cavillosa) “non-Article 5 crisis response operations” (operazioni [di] risposta crisi non contemplate dai casi della difesa collettiva).

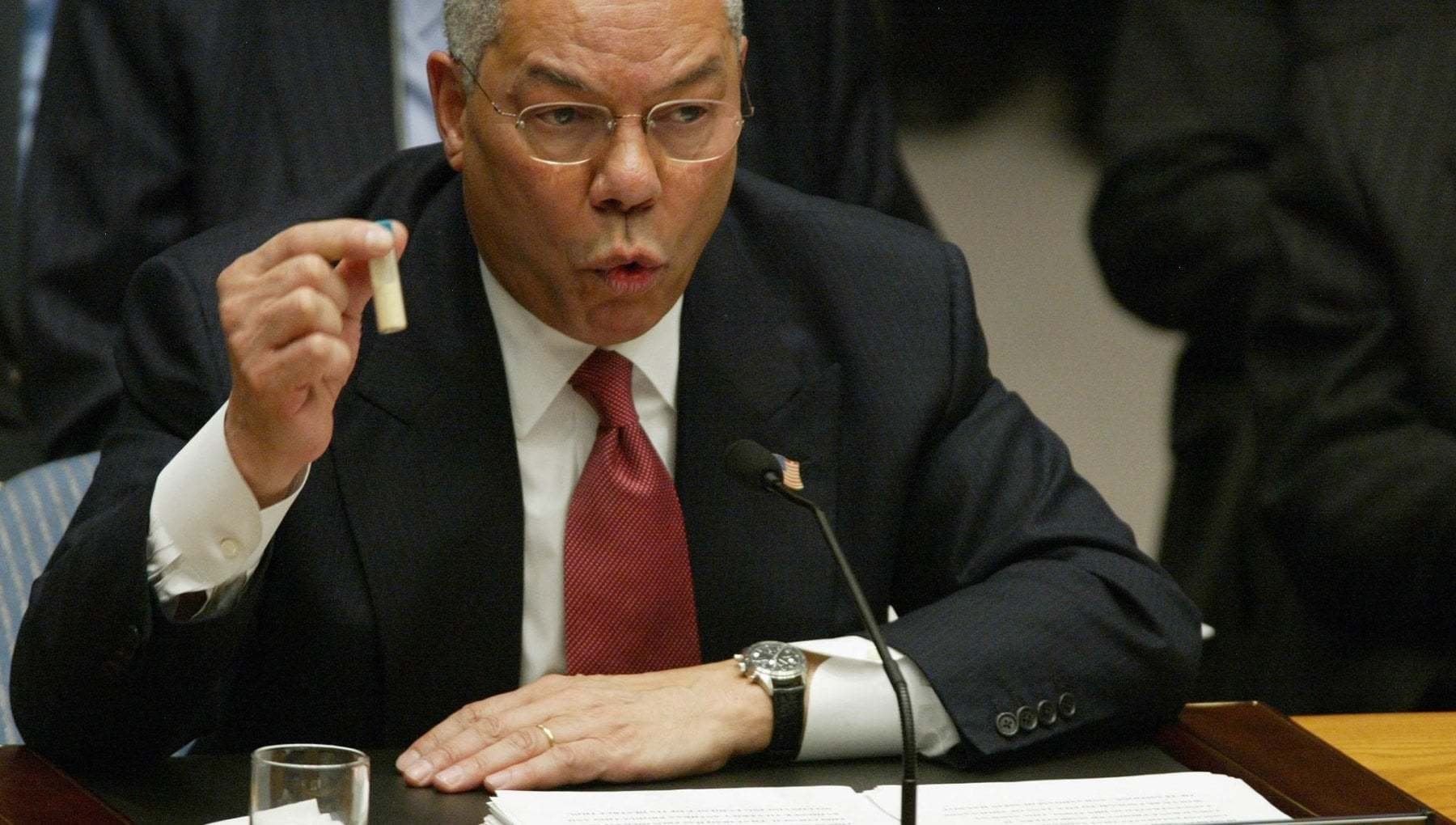

In marzo la NATO, senza unanimità all’interno del CdS delle Nazioni Unite, aveva già avviato operazioni militari contro la Repubblica Federale di Jugoslavia in risposta alla crisi nella Provincia autonoma Kosovo i Metohija, eccependo il principio di ingerenza umanitaria. Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese avevano dichiarato che si sarebbero opposte all’intervento dell’Alleanza Atlantica, avvalendosi della facoltà di esercitare il proprio diritto di veto, di fatto facendo venire meno la coesione tra i membri permanenti del CdS. Similmente, nel 2003 la minaccia di veto della Francia e l’opposizione di Mosca e Pechino all’uso della forza (chiesta dagli Stati Uniti) contro l’Iraq produsse una seconda significativa spaccatura tra le potenze con seggio permanente nel CdS, sancendo la fine dell’intesa tra i vincitori dell’ultimo conflitto mondiale ovvero gli Stati che nel 1944 a Dumbarton Oaks avevano concordato l’architettura di sicurezza post bellica.

L’azione militare della Coalition of the willing a guida statunitense (cui partecipò pure l’Italia, nonostante l’art. 11 della sua Costituzione) fu di fatto la prima guerra d’aggressione del XXI secolo. A conferma di tale interpretazione, nel settembre 2004 il Segretario-Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, affermò che “Dal nostro punto di vista e da quello della Carta delle Nazioni Unite [l’uso della forza, NdA] era illegale”[1]

La critica russa al sistema della Giamaica

Il richiamo alla situazione degli anni Trenta del secolo scorso è riemerso di recente sulle pagine del settimanale britannico The Economist. In un articolo firmato dallo storico israeliano Yuval Noah Harari, si afferma infatti che i benefici alla stabilità internazionale di un sistema di regole globali condivise divengono evidenti quando un ordine mondiale inizia a collassare.

Questa legge della Storia – secondo Harari – dovrebbe essere ben chiara nella mente dei leader mondiali. Diversamente, “se la pace non può essere ripristinata e l’ordine internazionale basato sulle regole continua a sgretolarsi, le conseguenze catastrofiche si faranno sentire a livello globale”[2]. Come in passato, la formazione di blocchi contrapposti accresce “le probabilità che una piccola scintilla in un angolo remoto del mondo possa innescare una conflagrazione globale. Poiché le alleanze si basano sulla credibilità, anche una sfida minore in un luogo insignificante può diventare un casus belli per una terza guerra mondiale”[3]. Un nuovo processo di formazione di blocchi contrapposti è oggi ravvisabile sia in termini geopolitici e militari sia in chiave geo-economica.

Allo spazio euro-atlantico, a egemonia statunitense, se ne sta sempre più contrapponendo uno guidato da potenze definite (dalla pubblicistica occidentale) revisioniste ossia Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese. Questi due Stati sono i principali animatori della Shanghai Cooperation Organization (SCO). Insieme alla Repubblica Islamica dell’Iran, esse formano un tripode che pare volere sfidare l’unipolarismo statunitense.

Il triangolo Russia-Cina-Iran trova la sua ragion d’essere in patti bilaterali di mutua assistenza anche militare, nella recente adesione a pieno titolo dell’Iran alla SCO, infine nell’alleanza economica dei BRICS+ (a cui peraltro recentemente la Turchia, membro NATO, ha mostrato di volere aderire). Questa alleanza triangolare tra Mosca-Pechino-Teheran coinvolge per riflesso altri Stati minori a essi legati da vincoli preesistenti, contribuendo ad aumentare la massa d’urto del blocco. Nel caso della Russia si deve considerare, in particolare, l’unione con la Bielorussia e il ruolo di Mosca nell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva. Per Pechino è la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) a rappresentare il suo Stato cliente nel Sud-Est asiatico. Mentre l’Iran può contare sull’antica alleanza con la Siria e su un network di proxy che comprende Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen.

Il peso specifico di questo blocco è accresciuto dal dato secondo cui quattro dei suoi componenti sono potenze nucleari: Russia, RPC (queste prime due con una Triade nucleare completa), RPDC, Bielorussia (che ospita sul proprio territorio dispositivi nucleari a medio-corto raggio sotto controllo russo). Se in termini militari la loro azione di contrasto allo status quointernazionale risulta palese nei tre fronti (Ucraina, Taiwan, Medio Oriente) della guerra mondiale a pezzi, evocata a più riprese da Papa Francesco, dal punto di vista economico essa è meno immediatamente percepibile, seppure altrettanto significativa in relazione agli effetti che potrebbe produrre, in particolare sul dominio del dollaro statunitense nel sistema monetario internazionale.

Tale appare infatti essere il contenuto del messaggio lanciato dal presidente russo, Vladimir Putin, al recente Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (la Davos russa), dove ha attacco il sistema frutto degli Accordi della Giamaica dell’8 gennaio 1976, con i quali Washington ottenne che, in un sistema fluttuante dei cambi oro/valuta dopo la fine degli Accordi di Bretton Woods e dello Smithsonian Agreement (38 dollari US/1 oncia oro), la propria divisa mantenesse una posizione preminente, conditio sine qua non affinché il dollaro statunitense conservasse la sua funzione di nervus imperii. Parlando alla sessione plenaria del Forum di San Pietroburgo Putin ha affermato:

“Qual è la base del sistema giamaicano […] in vigore oggi? Fiducia nell’economia americana […] non c’è altra garanzia […] nel sistema finanziario mondiale di oggi […] gli Stati Uniti stanno approfittando del loro status monopolistico sul mercato finanziario globale […] gli Stati Uniti hanno nei confronti dell’economia globale un debito contingente di 54,3 trilioni di dollari […] sostenuti solo dalla fiducia nell’economia statunitense […] L’economia americana si sta contraendo e le sue fondamenta a volte si incrinano. Non è solo il loro debito, che è alle stelle, ma anche il fatto che non sempre raggiungono i loro obiettivi di inflazione. Hanno fissato il loro obiettivo di inflazione al 2%, ma stanno tagliando questo limite […] fino al 7,8%, il che mina la credibilità dell’economia americana […] Possiamo, senza dubbio, inventare tutti i tipi di sistemi, ma il valore di una particolare valuta dipende dal valore dell’economia sottostante. Allora, cosa stiamo facendo adesso? Stiamo costruendo […] con i nostri partner BRICS […] la Nuova Banca [di Sviluppo, NdA] e siamo in procinto di creare i nostri strumenti valutari”[4].

Gli Stati Uniti in difficoltà?

Questa analisi trova una conferma in un memorandum che il Segretario al Tesoro statunitense William E. Simon inviò al Presidente Gerald Ford il 13 gennaio 1976, ossia pochi giorni dopo la stipula degli Accordi della Giamaica. Relazionando Ford sul significato recondito per gli Stati Uniti delle decisioni prese a Kingston, Simon scriveva che il nuovo sistema monetario flessibile sarebbe stato

“in grado di adattarsi alle mutevoli circostanze internazionali, evitando le tensioni degli anni ’60 che portarono a un’economia statunitense non competitiva e infine al collasso del sistema nell’agosto 1971”[5].

Le criticità evocate da Putin sembrano inoltre essere parzialmente confermate dalle stesse fonti ufficiali statunitensi. Il Quarterly Banking Profile First Quarter 2024, rilasciato il 29 maggio scorso dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), ha rilevato che il numero di istituti bancari statunitensi inseriti nella Problem Bank List è passato da 52 del quarto trimestre del 2023 a 63 nel primo trimestre del 2024, facendo registrare, in questo stesso periodo, un aumento degli assets detenuti dalle banche in difficoltà, facendo arrivare la cifra totale a 82,1 miliardi, rispetto ai precedenti 15,8 miliardi di dollari[i].

Un mese prima del rapporto della FDIC il CEO di JPMorgan, Jamie Damon, parlando all’Economic Club di New York, il 23 aprile scorso, aveva affermato che “La situazione geopolitica è probabilmente la più complicata e pericolosa dalla seconda guerra mondiale”[ii], perché “l’ordine internazionale che si è formato dopo la Seconda Guerra Mondiale, Bretton Woods, la WTO […] e le Nazioni Unite è in qualche modo messo in discussione […] si potrebbe facilmente vedere un mondo che entra nel caos man mano che le persone riallineano i loro alleati e le loro relazioni”[iii]. Dimon ha manifestato preoccupazione per il crescente debito degli Stati Uniti che costringe Washington a spendere 2,4 miliardi di dollari al giorno solo per gli interessi.

Prima ancora del CEO di JPMorgan era stato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ad affermare che il debito statunitense “sta crescendo più velocemente dell’economia”[iv]. In una intervista del novembre 2023, lo storico britannico dell’economia Niall Ferguson aveva già fatto scattare un campanello d’allarme, ricordando che gli imperi spesso crollano quando i costi del servizio del debito superano quelli della sicurezza nazionale:

“Qualsiasi grande potenza – aveva spiegato Ferguson – che spende di più per il servizio del debito che per la difesa probabilmente non sarà grande ancora per molto”[v].

Un altro segnale che sembra suonare negativamente per l’economia statunitense è la postura della RPC rispetto ai Titoli del debito statunitense da essa detenuti. Secondo quando riferito da Bloomberg, il governo cinese ha venduto il valore record di 53,3 miliardi di dollari di Treasury Bond e obbligazioni nel primo trimestre del 2024 accumulando oro, che attualmente costituisce la componente più cospicua delle sue riserve dal 2015[vi]. Tra il 2004 e il 2006 il Giappone e la Cina detenevano quasi il 50% di tutto il debito estero statunitense. Tuttavia, questo dato è diminuito nel tempo e nel 2022 i due Stati asiatici controllavano solo il 25% (circa) del debito statunitense di proprietà straniera[vii].

[i] https://www.fdic.gov/news/speeches/fdic-quarterly-banking-profile-first-quarter-2024.

[ii] https://edition.cnn.com/2024/04/24/investing/premarket-stocks-trading/index.html.

[iii] https://edition.cnn.com/2024/04/24/investing/premarket-stocks-trading/index.html.

[iv] https://edition.cnn.com/2024/04/24/investing/premarket-stocks-trading/index.html.

[v] https://www.youtube.com/watch?v=mxCYennudnw.

[vi] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-16/china-sells-record-sum-of-us-debt-amid-signs-of-diversification.

[vii] https://usafacts.org/articles/which-countries-own-the-most-us-debt/.

Si è formato all’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) conseguendo la laurea magistrale in Storia con indirizzo specialistico storico-religioso. In qualità di studioso di storia delle relazioni internazionali e geopolitica, si è dedicato soprattutto al Medio Oriente pubblicando due studi brevi per i paper digitali curati dalla Fondazione De Gasperi dedicati all’area mediterraneo-mediorientale: Libia: radici storiche di un caso geopolitico (agosto 2016) e Un Califfato improbabile. Genesi e dinamiche storico- contemporanee di Daesh (febbraio 2017). Nel 2017 ha pubblicato il saggio Medio Oriente conteso. Turchi, arabi e sionisti in un conflitto lungo un secolo, con prefazione dell’ambasciatore Bernardino Osio.