LA SINDROME CINESE. Nello Stretto di Taiwan Pechino e Washington si contendono il primato hi-tech nel XXI secolo

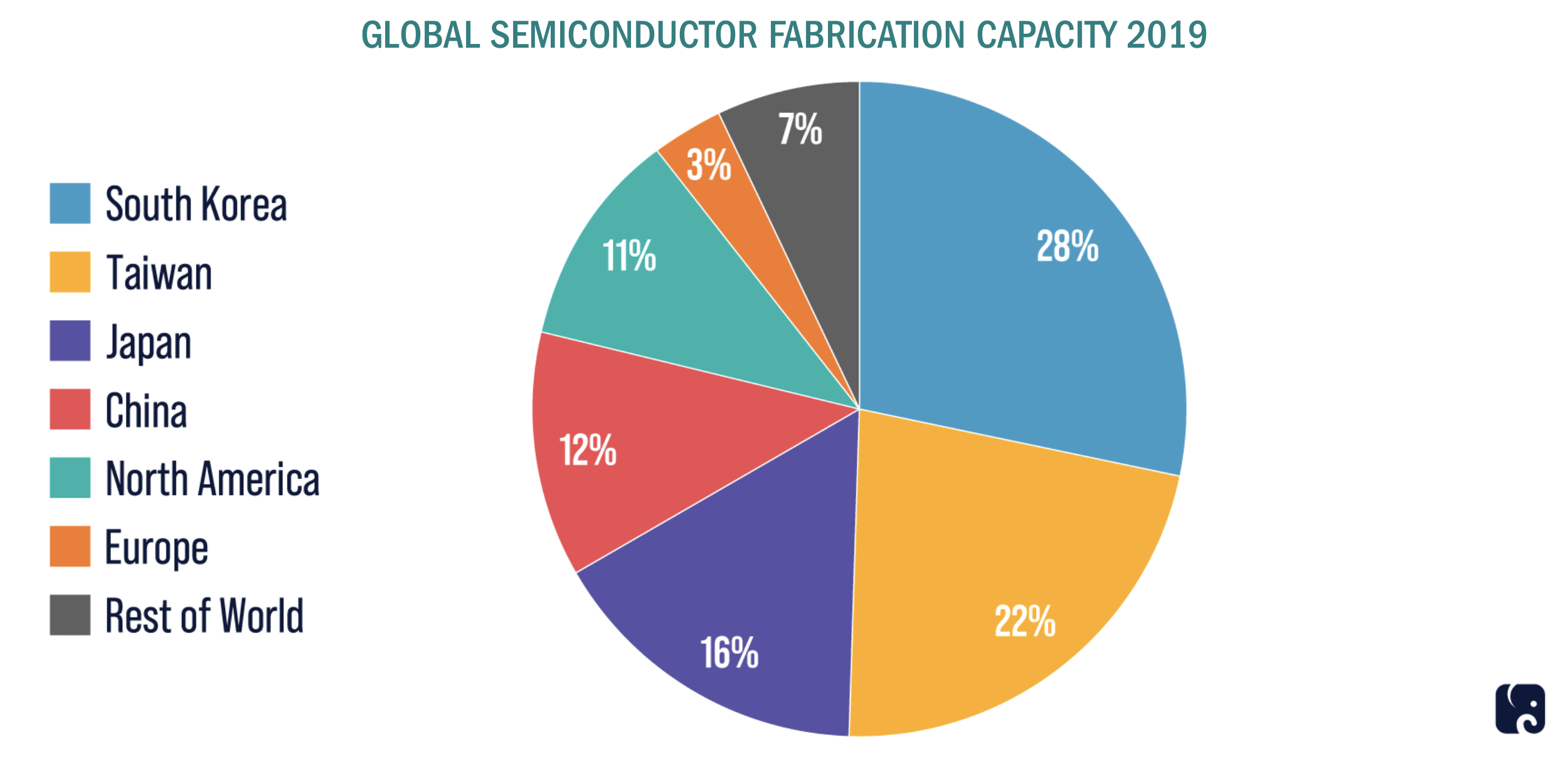

Nelle tensioni tra Repubblica Popolare Cinese e Taiwan, al di là del tintinnio di sciabole, si cela quella che – per certi versi – può essere definita la partita per il predominio nel campo del soft power. In questa lotta, condotta sottotraccia, i semiconduttori (necessari per la produzione di microprocessori dell’industria ad alta tecnologia e di cui Taipei è uno dei massimi fornitori mondiali) giocano un ruolo chiave. Durante l’ultima crisi che ha interessato lo Stretto di Taiwan, nell’agosto scorso, il ministro degli Esteri sudcoreano, Park Jin, si era recato in visita a Qingdao, nella Provincia cinese dello Shandong, porto militare sede della Flotta del Nord della Marina dell’Esercito di Liberazione Popolare. Con il suo omologo cinese, Jin aveva discusso anche del cosiddetto “progetto Chip 4” che intenderebbe riunire in una sorta di consorzio internazionale i principali produttori e utilizzatori mondiali di semiconduttori: Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Taiwan.

Questa iniziativa – è superfluo aggiungere – ha immediatamente ingenerato sospetti nella leadership cinese, poiché è stata letta da Pechino come il tentativo di creare una conventio ad excludendum nei suoi confronti. Il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, aveva infatti affermato che gli Stati Uniti intendessero “politicizzare l’economia, strumentalizzare il commercio e militarizzare le regole minando la stabilità delle reti mondiali di produzione e approvvigionamento [di semiconduttori, N.d.A.]”. Rivolgendosi al suo omologo sudcoreano, Wang aveva fatto un appello a preservare la sicurezza e la stabilità di queste reti. La risposta statunitense è però stata tutt’altro che distensiva. Il Presidente statunitense Joseph R. Biden Jr. il 9 agosto ha infatti apposto la propria firma al Chips and Science Act, un’iniziativa di legge bipartisan votata dal Congresso di Washington che intende promuovere la ricerca e lo sviluppo di semiconduttori negli Stati Uniti, dove sono già attive realtà industriali del settore high-tech quali Intel, AMD e Qualcomm. L’iniziativa di legge statunitense mette a disposizione per questo scopo 54,2 miliardi di dollari, però con una clausola specificata il 6 settembre scorso dal Segretario al Commercio dell’Amministrazione Biden, Gina Raimondo, la quale ha affermato: “We’re also going to be implementing the guardrails to ensure those who receive CHIPS funds cannot compromise national security by — they’re not allowed to use this money to invest in China, they can’t develop leading-edge technologies in China, they can’t send latest technology overseas”* (“Stiamo anche implementando le misure per garantire che coloro che ricevono fondi CHIPS non compromettano la sicurezza nazionale – costoro non sono autorizzati a utilizzare questi soldi per investire in Cina, non possono sviluppare tecnologie all’avanguardia in Cina, non possono inviare le tecnologie più recenti all’estero”) [fonte: whitehouse.gov]. In aggiunta a ciò, dal 7 ottobre scorso è effettivo un pacchetto di decisioni adottate dal Department of Commerce di Washington volte a includere ventotto entità cinesi nella lista di società per cui sono previste limitazioni all’utilizzo di materiali statunitensi necessari alla produzione di semiconduttori [fonte: federalregister.gov/d/2022-21658].

Questo divieto colpisce direttamente, sopra tutti, i produttori sudcoreani Samsung e SK Hynix che non potranno così investire i fondi previsti dal Chips Act nei loro centri di produzione cinesi ubicati (rispetto alla prima) a Xian e Suzhou e (per la seconda) a Wuxi e Dalian. La Camera del commercio internazionale cinese ha definito l’iniziativa statunitense un tentativo di “intensificare la concorrenza geopolitica nel settore dei semiconduttori e di ostacolare la ripresa economica mondiale oltreché la crescita dell’innovazione tecnologica” [fonte: Le Monde]. Pechino, infatti, dipende in larga misura dai costruttori sudcoreani per le forniture di semiconduttori. Proprio per tale motivo la Repubblica Popolare Cinese intende raggiungere – soprattutto attraverso i suoi produttori domestici SMIC e Yangtze Memory Technologies – un’autosufficienza del 70% in tale settore entro il 2025. Traguardo difficilmente raggiungibile tuttavia a causa delle sanzioni statunitensi e per via della possibilità che il blocco internazionale contemplato dal progetto Chip 4 possa consolidarsi. Una situazione che però presenta oggettivi svantaggi anche per Seoul, poiché il 60% dei componenti di Samsung e SK Hynix nel 2021 hanno avuto come mercati di sbocco la Cina continentale e Hong Kong, senza contare che un decoupling totale, in questo settore, non gioverebbe nemmeno alle industrie statunitensi delle telecomunicazioni se si considera che l’81% circa dei telefoni cellulari prodotti globalmente viene assemblato in Cina. Proprio la questione delle rivendicazioni cinesi sulla “provincia ribelle” e la centralità di Taiwan quale principale produttore mondiale di microprocessori è stata al centro della recente visita della Speaker della Camera dei Rappresentati del Congresso di Washington, Nancy Pelosi. Pelosi avrebbe avuto un colloquio con il presidente della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., Mark Liu, il quale non avrebbe espresso preoccupazioni relativamente alla situazione di crisi con Pechino, poiché egli avrebbe manifestato la convinzione che anche in caso di invasione cinese dell’isola un simile evento “non comporterebbe una perdita di controllo delle attività” [fonte: MilanoFinanza.it]. Nel febbraio scorso era infatti riecheggiata la notizia che la TSMC avesse intenzione di diversificare la propria catena di produzione, con la creazione di impianti in Giappone e negli Stati Uniti, per un investimento complessivo di 20,6 miliardi di dollari [fonte: agcnews.eu].

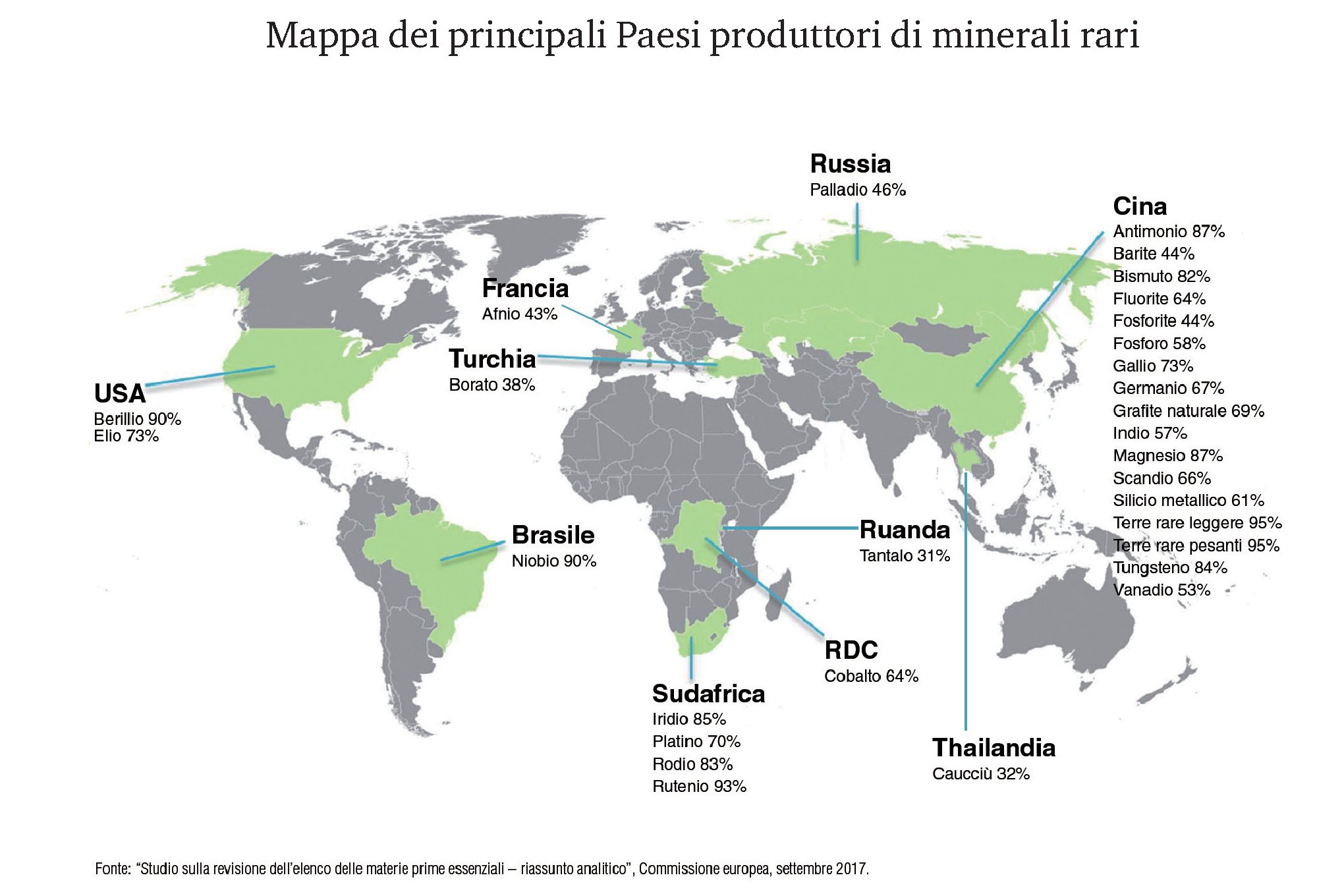

Oltre alla questione dei semiconduttori c’è un ulteriore aspetto, anch’esso assai degno di nota, che potrebbe determinare una svolta – forse epocale – nel rapporto tra potenze nel XXI secolo, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio del soft power a livello mondiale. Esso riguarda i superconduttori per la cui produzione sono necessari elementi chimici ottenuti dalle cosiddette terre rare, delle quali la Cina – non casualmente – è alla frenetica ricerca nel globo, in specie nel continente africano. I superconduttori sono a loro volta fondamentali per la ricerca nel campo della cosiddetta fusione a confinamento magnetico che, se realizzata in condizioni di stabilità, potrebbe rappresentare una fonte di energia nucleare con un alto grado di affidabilità. Anche l’Italia partecipa agli sforzi per raggiungere questa nuovo traguardo scientifico, che secondo molti osservatori esperti si profila come rivoluzionario. L’ENI (sul proprio portale Web) ha definito la fusione a confinamento magnetico una “fonte di energia sicura, sostenibile e inesauribile”, in grado di dare un contribuito considerevole al processo di decarbonizzazione”. Come spiegato da ENI, la “fusione di due nuclei d’idrogeno libera un’enorme quantità di energia ed è la reazione fisica, totalmente naturale, che alimenta il Sole e le altre stelle. Il suo grande vantaggio è che non emette gas a effetto serra, né sostanze fortemente inquinanti o altamente radioattive, rendendola una fonte energetica estremamente interessante. Inoltre, è virtualmente inesauribile perché utilizza come combustibile una miscela di elementi molto facili da ottenere, e cioè deuterio e trizio, due isotopi dell’idrogeno: il deuterio è ricavato dall’acqua di mare, mentre il trizio può essere prodotto da una reazione fisica con il litio”. Fondamentale in questo processo è il controllo della continuità della fusione in un impianto tramite la fisica del plasma. Per tale motivo molti Stati ad economia avanzata stanno lavorando per realizzare la prima centrale a fusione che sia in grado di produrre energia elettrica a zero emissioni di gas climalteranti. Dal 2007 le dieci più importanti università cinesi, insieme ai Ministeri della Scienza e della Tecnologia e dell’Educazione oltreché all’Accademia delle Scienze cinese, partecipano a questo sforzo con l’obiettivo ambizioso di arrivare entro la metà del secolo alla produzione di energia elettrica ottenuta da fusione a confinamento magnetico attraverso la creazione del primo prototipo di centrale PFPP (Prototype Fusion Power Plant). Non si tratta, peraltro, di una corsa in solitaria, perché Pechino dal 2006 collabora al progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) insieme a Federazione Russa, Giappone, Stati Uniti, Unione Europea (con un ruolo considerevole dell’italiana ENEA**), Unione Indiana. La situazione internazionale legata al conflitto russo-ucraino insieme alle sanzioni statunitensi nei confronti di Pechino sui semiconduttori potrebbe tuttavia alterare questa collaborazione, contribuendo forse ad isolare la Cina, rallentandone i progressi nella ricerca. D’altro canto, in una congiuntura, come quella attuale, segnata da notevoli incrementi del costo dell’energia, l’ENEA, nel luglio scorso, ha comunicato di avere avviato la progettazione ingegneristica della prima centrale dimostrativa a fusione capace di produrre, in modo sicuro e sostenibile, 300-500 MW di potenza elettrica entro la metà del secolo. L’impianto, denominato DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor), sarebbe potenzialmente in grado di soddisfare i consumi annuali di circa 1,5 milioni di nuclei famigliari. Il reattore dimostrativo DEMO sarà il successore dell’impianto sperimentale ITER, attualmente in costruzione nel sud della Francia [fonte: enea.it].

Un’altra applicazione dei superconduttori riguarda la creazione di sistemi quantistici per le telecomunicazioni rispetto ai quali Pechino sembra avere raggiunto risultati considerevoli mettendo in orbita nel 2016 Micius (o Mozi, dal nome del filosofo cinese vissuto tra il V e IV secolo prima di Cristo) ovvero il primo satellite quantistico. Il principale vantaggio di questa nuova generazione di satelliti è quello di fornire – in virtù delle leggi che ubbidiscono alla meccanica quantistica – una barriera, pressoché, inviolabile ad ogni metodo, oggi noto, di intercettazione ovvero violazione di sistema, rendendo questa tecnologia cruciale per la sicurezza militare e civile. Proprio la tutela della rete elettrica del Fujian, provincia cinese sudorientale che fronteggia Taiwan, sarebbe affidata a Micius tramite una centrale a terra situata Pechino [fonte: startmag.it], sottolineando così la doppia valenza civile e militare della crittografia quantistico-satellitare.

La Cina di Xi Jinping, puntando a presentare il proprio modello di capitalismo ibrido come quello maggiormente adatto ad affrontare le sfide del XXI secolo rispetto a quello occidentale a guida statunitense, appare sempre più orientata a raggiungere e superare Washington in settori chiave del comparto civile e militare: supremazia quantistica (e 5G), produzione di energia dalla fusione a confinamento magnetico, predominio nel commercio globale (nuova Via della Seta e apertura della rotta artica), PIL nominale (attualmente è ancora la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti), predominio rispetto ai sistemi d’arma ipersonici (per la cui costruzione Pechino utilizzerebbe software statunitensi e chip taiwanesi [fonte: The Washington Post]). Per quanto paradossalmente (e al netto di ogni speculazione atomica), questo scenario sembra porre in secondo piano la situazione bellica originatasi nel febbraio scorso in Ucraina, indicando nella regione Asia-Pacifico (piuttosto che nel teatro ucraino) il maggiore epicentro di crisi per la potenza statunitense. Non è un caso, del resto, che già sul finire del secolo scorso Washington si interrogasse sulle sfide che già in quegli anni l’Asia stava cominciando a porre sempre più in termini assertivi all’Occidente. In un articolo*** scritto per The Wall Street Journal da James P. Sterba e Lee Lescaze il 14 marzo 1985 e sottoposto all’attenzione del Subcommittee On East Asian and Pacific Affairs del Senato di Washington, nella seduta del 21 marzo di quell’anno, gli autori, utilizzando l’espressione – oggi divenuta di uso commune – “Asian century”, scrivevano: “Along with Japan, South Korea, Taiwan and Hong Kong, the six members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, the Philippines and Brunei – have helped shift the center of gravity for world trade from the Atlantic to the Pacific. By 1980, East Asia had replaced Western Europe as America’s biggest trading region. In 1983, transpacific trade exceeded transatlantic trade by $ 30 billion. And leaders of the region began talking about a coming economic leap that would propel them into an <<Asian century>>”****. Nell’establishment statunitense era, dunque, già chiara la sfida geopolitica e geo-economica che avrebbe caratterizzato il XXI secolo e oggi sintetizzabile nell’alternativa tra due formule: quella del New American Century oppure di un secolo dominato dal paradigma cinese.

** Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

*** Of the Asian Dominoes That Haven’t Fallen, Several Are Thriving the War Pumped in Money, And Trade Brings More for the ASEAN Nations.

**** “Insieme a Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong, i sei membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) – Indonesia, Malesia, Thailandia, Singapore, Filippine e Brunei – hanno contribuito a spostare il centro di gravità del commercio mondiale dall’Atlantico al Pacifico. Dal 1980, l’Asia orientale ha sostituito l’Europa occidentale come la più importante area per il commercio statunitense. Nel 1983, il commercio transpacifico ha superato il commercio transatlantico di 30 miliardi di dollari. E i leader della regione hanno cominciato a parlare di un imminente salto economico che li avrebbe spinti in un <<secolo asiatico>>”.

Si è formato all’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) conseguendo la laurea magistrale in Storia con indirizzo specialistico storico-religioso. In qualità di studioso di storia delle relazioni internazionali e geopolitica, si è dedicato soprattutto al Medio Oriente pubblicando due studi brevi per i paper digitali curati dalla Fondazione De Gasperi dedicati all’area mediterraneo-mediorientale: Libia: radici storiche di un caso geopolitico (agosto 2016) e Un Califfato improbabile. Genesi e dinamiche storico- contemporanee di Daesh (febbraio 2017). Nel 2017 ha pubblicato il saggio Medio Oriente conteso. Turchi, arabi e sionisti in un conflitto lungo un secolo, con prefazione dell’ambasciatore Bernardino Osio.